Forschung

Die AG Pölloth untersucht empirisch, wie sich Konzeptverständnis und naturwissenschaftliche Denk- und Forschungsweisen im Chemieunterricht und -studium aufbauen lassen. Auf dieser Basis entwickeln wir in Zusammenarbeit mit Fachchemiker:innen und Lehrkräften innovative Experimente, Medien und Lehr-Lern-Konzepte, um chemische Grundlagen und aktuelle Forschung für Schüler:innen und Studierende zugänglich zu machen.

Als Chemiedidaktik verstehen wir uns dabei als eine forschende Wissenschaft an der Schnittstelle von Fachwissenschaft Chemie, der Schul- und Lehrpraxis und den Bildungswissenschaften. Deshalb nutzen wir in unserer Forschung sowohl Methoden der Chemie (z.B. in der Entwicklung von Experimenten, in der Ableitung von inhaltlichen Leitlinien) als auch der empirischen Bildungswissenschaften (z.B. qualitative empirische Methoden, Design-Based-Research, quantitative Analysen).

Forschungsschwerpunkte

Erschließung aktueller chemischer Forschung für Schülerlabor und Schule

Wie kann Chemieunterricht ein zeitgemäßen Verständnis der Chemie vermitteln, das Schüler:innen zur produktiven Auseinandersetzung mit aktuellen Schlüsselproblemen befähigt? Eine Voraussetzung dafür ist, dass sich der Unterricht an aktuellen Forschungsergebnissen und Untersuchungsmethoden der Fachwissenschaft orientiert. Dennoch kommt aktuelle chemische Forschung im Chemieunterricht oft nur ganz am Rande vor.

In unserer AG entwickeln wir deshalb innovative Konzepte und deren konkrete Umsetzung in Experimente und Medien, um aktuelle Forschungsthemen zugänglich zu machen. Neben dem Schulunterricht kann die Wissenschaftskommunikation auch über andere Wege erfolgen, insbesondere im NatLab.

Eine wissenschaftliche didaktische Rekonstruktion solcher Themen umfasst die empirische Untersuchung der Lernausgangslage, die theoriebasierte und forschungsnahe Entwicklung von Experimenten und Medien entwickelt und die eine evidenzbasierte Überprüfung der Praxiswirksamkeit. Die exemplarische Validierung solcher Konzepte könnte mittelfristig neue Horizonte für die Umsetzung projektorientierten Schulunterrichts eröffnen.

Beispielhafte Projekte:

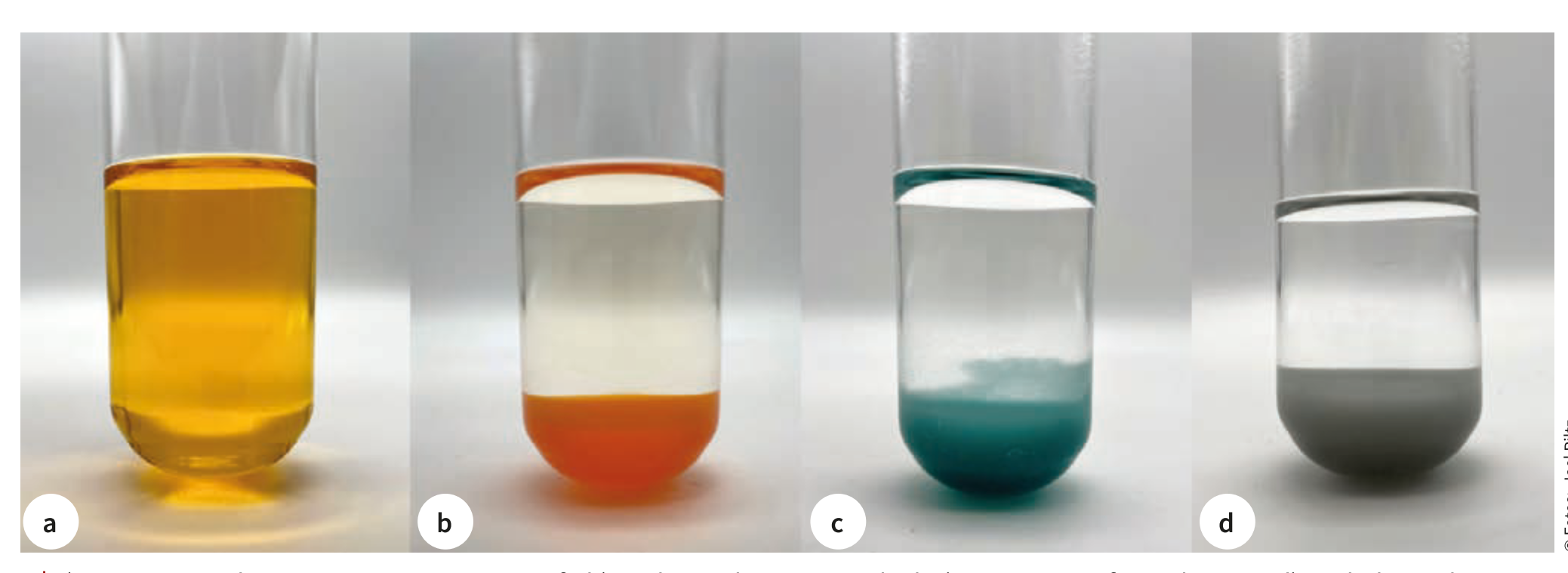

| Polychloride als sichere und moderne Alternative für Demonstrationsexperimente mit Chlor | Experimentell-konzeptionelle Rekonstruktion der Funktionsweise von Lateral-Flow-Tests |

|

|

| J. Chem. Educ. 2024, 101, 1394–1401. | Chem. Educ. 2022, 99, 2579–2587 |

Wir sind auf der Suche nach Studierenden und Promovierenden, die ein aktuelles Forschungsthema didaktisch erschließen möchten.

Erschließung des Themenbereiches der Quanten- und Computerchemie für den Schulunterricht

Die Quantenchemie und ihre Anwendung in computerchemischen Berechnungen und Simulationen ist für die Fachwissenschaft zu einem unverzichtbaren Werkzeug für die Vorhersage und Erklärung molekularer Eigenschaften und chemischer Reaktionen geworden. In den letzten Jahren wurden dadurch bereits viele traditionelle Sichtweisen der Chemie revolutioniert. Die Bedeutung theoretisch-chemischer Untersuchungen wird durch die Weiterentwicklung quantenchemischer Methoden, der Rechenleistung von Computern und der künstlichen Intelligenz weiter zunehmen. Trotzdem finden computerchemische Methoden im Schulunterricht meist keine Erwähnung. Daher untersuchen und erschließen wir das Potential solcher Ansätze zur Förderung des Konzeptverständnisses, von digitalen Kompetenzen und des Wissenschaftsverständnisses der Lernenden. Aufgrund des hohen Innovationsgrades dieses Lehransatzes erfordert dies intensive empirische und konzeptionelle Grundlagenforschung möglich.

Beispielhafte Projekte:

|

Entwicklung und empirische Untersuchung des CompChemLab als computerchemische Experimentierplattform für Schüler:innen |

|

In diesem Forschungsbereich sind Abschluss- und Promotionsarbeiten zu vergeben. Neben einer inhaltlichen Weiterentwicklung steht dabei insbesondere die empirische Überprüfung des Einsatzes in der Schule im Mittelpunkt.

Förderung des Konzeptverständnisses von Schüler:innen

Viele Schüler:innen entwickeln häufig ein lediglich schwach vernetztes und oberflächliches Konzeptverständnis im Chemieunterricht. Dies führt zu einer Demotivierung der Schüler:innen und behindert die Entwicklung eines angemessenen Naturwissenschaftsverständnisses. Um die Ursachen besser zu verstehen, untersuchen wir die Lernprozesse in diesen Bereichen detailliert mit qualitativen empirischen Methoden. Inhaltlich liegt dabei ein Schwerpunkt auf dem Verständnis zum Basiskonzept Energie und in der Organischen Chemie (insbesondere Reaktionsmechanismen). Basierend auf den Erkenntnissen entwickeln wir evidenzbasierte, innovative Zugänge zu diesen Inhalten. Dafür ist insbesondere die enge Zusammenarbeit mit Lehrkräften und der Praxistransfer z.B. durch Fortbildungen von großer Bedeutung.

Beispielhafte Projekte:

| Qualitative empirische Untersuchung des Konzeptverständnisses im Themenbereich Energie | Entwicklung von Experimenten und Konzepten für die Vermittlung von Reaktionsmechanismen, z.B. Silica-katalysierte elektrophile Addition von Chlorwasserstoff an Lycopin |

|

|

|

Chem. Educ. Res. Pract. 2023, 24, 1153–1173 |

Sowohl für die weitere empirische Untersuchung des Konzeptverständnisses als auch für die Entwicklung innovativer Experimente werden Studierende oder Mitarbeiter:innen gesucht.

Entwicklung von Kompetenzen zum Erkenntnisgewinn in Schule und Hochschule

Neben dem Erwerb von Konzeptverständnis ist es für die naturwissenschaftliche Grundbildung von besonderer Bedeutung, kompetent beurteilen und kommunizieren zu können, wie naturwissenschaftliche Erkenntnisse unter Nutzung von Experimenten, Modellen und Simulationen gewonnen werden. Dafür entwickeln wir zum einen forschungsnahe (Schul-)Experimente und unterstützen beim Experimentieren, z.B. durch die Entwicklung von Low-Cost-Analytikgeräten oder Tutorials. Zum anderen untersuchen wir auch auf der Meta-Ebene wie Studierende epistemologische und erkenntnistheoretische Grundlagen wahrnehmen, insbesondere im Kontext der Hochschullehre.

Beispielhafte Projekte:

|

Entwicklung einer Online-Video-Bibliothek für Arbeitsweisen im Praktikum der organischen Chemie |

Analyse von domänenübergreifenden Denkweisen (z.B. computational thinking, systems thinking, interdisziplinäres Denken), z.B. im Rahmen von ROChET |

|

|

| J. Chem. Educ. 2024, 101, 4011–4017. |

Mögliche Themen für Abschluss- und Promotionsarbeiten umfassen hier insbesondere die empirische Untersuchung epistemologischer Überzeugungen und Fragen nach einer besseren Förderung von Erkenntnisgewinnungskompetenzen.